نهاية الاستكبار سُنّة طبيعية

ليس في هلاك المستكبرين أمر خارقٌ للطبيعة وقوانينها، بل هو من سنن الله الجارية، الموصولة بأسبابها، والمحفوفة بمآلاتها، ونتيجة منطقية مترابطة المؤثرات. لكنّ كثيرًا من الناس يرون سقوط الجبابرة وكأنه أمر عشوائي، أو تدخل غيبي منفصل عن القوانين التي تحكم حركة التاريخ.

غير أننا لو تأملنا، سنرى أنّ كل إجرام يرتكبه المتكبّر يقرّبه من نهايته المحتومة، حيث إنه يطمس على بصره وبصيرته بنفسه، فيعجَل بالسير نحو هلاكه دون أن يدري. فالجزاء يكمن في أصل الفعل، وهكذا يؤخذ المرء بذنبه.

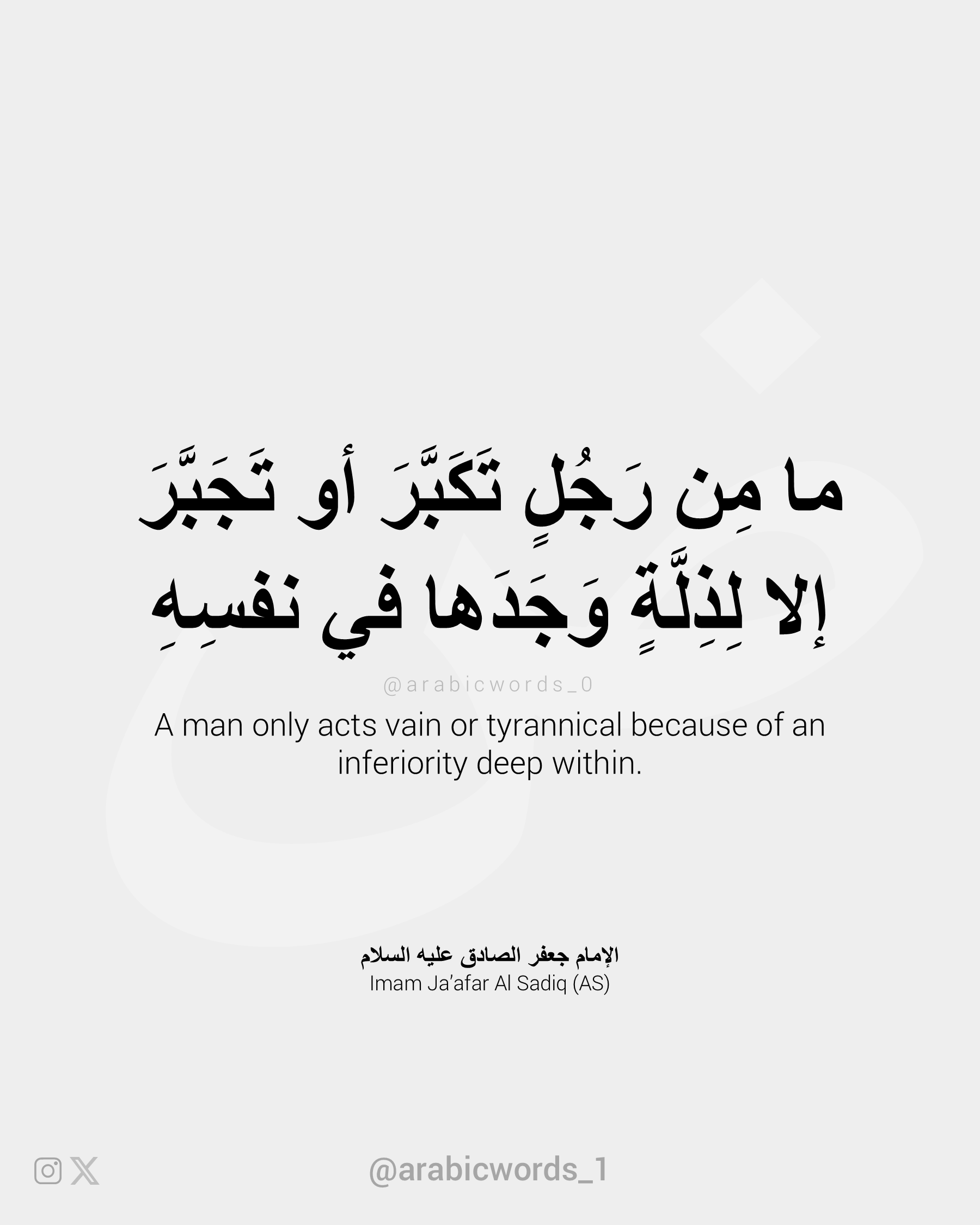

وكذلك فإن الفعل إذ يطفو من النفس إلى العالم الخارجي، يدلنا على خلل في صاحبه كما تدل الأعراض على المرض في الإنسان. ومن يقرأ في سيكولوجية الظالمين، يجد أن طغيانهم ما هو إلا علل داخلية مقنّعة بالقوة الظاهرة. فالمستكبر، وإن بدا عظيمًا لا يُردع، فهو يحمل في داخله ثغراتٍ فادحة في الوعي والاتزان تدفعه إلى قرارات ضد مصلحته الذاتية.

ولو أن الطغاة كانوا أكثر عقلانية، لاختاروا وسائل أقل صدامًا وأقدر على إدامة هيمنتهم، لكنّ الغرور يخدر ذكاءهم، فيكون تدميرهم في تدبيرهم، وبذلك يخدمون المستضعفين بأيديهم من حيث لا يشعرون.

أولًا: المستكبر يصنع عدوّه

من غرائب منطق الاستكبار، أن الطغاة يملكون من وسائل السيطرة ما يكفيهم لطمس بذور التمرد بهدوء ودهاء دون أن يوقظوا في المظلوم روح المواجهة، ومع ذلك، فإنهم يصرون على البطش، ظنًا منهم أن في سحق الفئة الحرة راحتهم.

فعندما يرون أنه ليس هنالك من يتصدى لاستكبارهم، بل هناك من يباركه ويدعمه، وقلة قليلة هي من تقف بوجهه، يكون أول خيار لديهم هو سحق هذه الفئة والقضاء عليها، لكنهم، دون أن يشعروا، يصنعون بأيديهم نواة الوعي الجمعي المضاد، فيقعون في دوامة لا متناهية من الصراع.

هذا ما تؤكده الدراسات في علم الاجتماع السياسي، فحالات القمع العنيف غالبًا ما تفضي إلى ردات فعل عنيفة (backlash effect) من المجتمعات حين تفقد الأمل في العدالة. فالإنسان المقهور إما أن يُستعبد، أو ينفجر، والمستكبر بإصراره على الإيذاء يدفعه دومًا نحو الخيار الثاني.

وهم في كل محاولة للقضاء على النواة الثائرة، يزرعون بذورًا جديدة من المقاومة، لأن القمع في ظل وجود العقيدة لا يخمد الروح الثورية بل يشعلها، فيتحول الإنسان المعاصر مثلا، الذي تشرب عقيدة الفداء العاشورائية، إلى كائن يستلهم من ماضيه إيمانًا يُسلح به وعيه لمواجهة اعتداءات واقعه، فيزداد إيمانه رسوخًا، وتغدو العقيدة النظرية تجربةً حية تدفعه إلى النهوض والمقاومة. وهكذا يصنع العدو من عدوانه محفزًا لتجدد الثورة في النفوس.

هذا ما يذكرنا أيضا، بالقصيدة الشهيرة (Harlem) لكاتبها لانغستون هيوز، أحد أبرز أصوات حركة "النهضة الهارلمية"، عن الحلم المؤجل في حي "هارلِم" في نيويورك، وهو حيّ تاريخي ارتبط طويلاً بتجربة الأميركيين من أصل أفريقي، الذين عانوا من تمييز عنصري ممنهج، وفقر مدقع، وقمع ثقافي واجتماعي.

صاغ هيوز قصيدته على شكل تساؤلات تحذيرية تنذر كل ظالم مستبد، فمطلع القصيدة بدأ بسؤال بسيط ونبرة هادئة "ماذا عسى أن يحدث لحُلمٍ تم تأجيله؟" ثم تتالت الاحتمالات بعدها ببطء "هل يجف..؟ هل يتقيح..؟ هل ينتن..؟ هل يترهل..؟" إلى أن وصل للسؤال الأخير والاحتمال النهائي الذي كان بمثابة قنبلة تزرع في نفس كل مستكبر جبار: "أم.. هل ينفجر؟"

ثانيًا: الخوف الدفين يحكم قرارات المستكبر

الظالم، وإن ظهر بمظهر الواثق، يحمل في داخله فزعًا لا يهدأ. علم النفس الحديث يشير إلى أن مرتكب الجرم لا يطارده القانون فقط، بل إنه يصبح فريسة لضميره المكبوت، حتى إن لم يعترف بذلك (بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ). هذا الخوف المتراكم يتحول إلى قنبلة نفسية موقوتة، فيصبح هو المحرك الأساسي للقرارات.

قد يتجه الطاغية مثلًا إلى تصعيد عسكري لا حاجة له، فقط لأنه يتوهم أن ذلك سيسبق انتفاضة محتملة. فيقوم بإيقاد نيران حروب ستحرقه قبل أن يطفئها الله. وهكذا، فإن المستكبر يضرب يمينًا وشمالًا دون روية ولا رؤية سليمة، ظنًا أن ذلك سيقيه شر الحساب والضرر، وهو في الحقيقة يعمق حفرته بيديه.

فالغرور هو تعويض دفاعي عن هشاشة غير معترف بها. والذي يشرع في القتل والظلم لا يفعل ذلك عن اقتدار، بل عن خوف من فقدان السيطرة أو من تهاوي العرش أو من يقظة المستضعف الذي قد يهدد منظومة مصالحه. مما يدفعه إلى ردود فعل هستيرية وقرارات استباقية تُتخذ بحساب القلق المستمر لا بالعقل، فيقع في فخ قراراته. فخوفه من خسارة معينة قد تكون تكتيكية، يجعله يتخذ قرارات هوجاء تؤدي إلى خسارات استراتيجية أكبر وأعظم وأكثر تأثيرا. ولنا في هذا المقام أن نربط ما ورد في العلوم العصبية، حيث يظهر الدماغ عند الخوف المستمر انخفاضًا في قدرات اتخاذ القرار المنطقي ويهيمن عليه رد الفعل البدائي، فيتصرف الإنسان حينها بغريزة الدفاع، لا بعقل الدولة أو بكفاءة إستراتيجية.

لذلك لا يكون الخوف دائما إدراكًا للتهديد، بمعنى أخذ الحذر والحيطة، بل كثيرًا ما يكون إسقاطًا نفسيا لظلم يعلمه الظالم في أعماقه. ففرعون، إذ علم في دخيلة نـفســه أنه ظالــم، خاف من احتمال عدالـة قادمـة.

لم تكن رؤياه التي أنذرته بزوال ملكه على يد وليد من بني إسرائيل إلا صدى داخليًا للذنب المستتر والعقاب الذي خشي أن يواجهه. لكن بدل أن يصلح ويتوب، طغى، وبدل أن يراجع نفسه، سفك دماء الأطفال والأجنة. إنه الفزع المزروع في باطن كل مستكبر حيث يدرك، ولو على مستوى اللاوعي، أن ظلمه لا يمكن أن يمر بلا رد. هذا الخوف أعمى فرعون عن الخيارات العقلانية، فبدل أن يعالج أصل المشكلة؛ أي ظلمه واستعباده لبني إسرائيل، لجأ إلى معالجة أعراضها بالقوة: فأمر بقتل الذكور من مواليدهم، ليتخلص من احتمال الخطر قبل أن يوجد.

منطق فرعون كان شكليًا متماسكا: تهديد ناشئ مع قدرة على القمع، إذًا يجهض التهديد. لكنه منطقٌ سطحي لا يدرك ديناميكيات النفس البشرية ولا قوانين التغيير الاجتماعي. فالقتل لم يطفئ نار الخوف، بل غذاها، وخلق جيلًا نشأ على الألم، لا يرى في البقاء ضمن دائرة الظلم حياة. لقد صنع فرعون بيده البيئة المثالية لثورة موسى، حين جعل الحياة داخل نظامه جحيما، والهروب منه خلاصا من الأذى. وبذلك تصرفه لم يمنع التهديد، بل عجل ظهوره وكرس شرعيته. تمامًا كما أدى الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحجة التخلص من سلاح منظمة التحرير، إلى ظهور مقــ.اومة إسلامية لبنانية كانت أشد بأسًا في محاربة العدو حتى دحرته ذليلا.

وتعرف هذه الآلية بنبوءة التحقق الذاتي(Self-Fulfilling Prophecy) حيث تؤثر اعتقادات الإنسان على توقعاته، فيبني تصرفاته على أساس هذه التوقعات، وبالتالي فإن النتيجة تكون متصلة بالاعتقاد الأساسي الذي قد يكون خاطئا من البداية. ولهذا حين يخاف الإنسان من شيء يتصرف تصرفات تؤدي، من حيث لا يشعر، إلى تحقيق ما خاف منه. ولنا في قول أمير المؤمنين خير مرشد: إن هبت شيئا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه.

ثالثًا: الذهاب إلى النهاية يسلَّط على المستكبر عمى البصيرة، فيفقد القدرة على المراجعة، فيصر متجها إلى نهايته. لأن التراجع بالنسبة له اعتراف ضمني بالخطأ، والاعتراف لا يناسب المجرم المغرور. لذا يختار المستكبر السير حتى النهاية رغم كل الإنذارات والتحذيرات. إن إحساسه المتضخم بذاته يمنعه من إدراك حجم الضرر الشخصي الذي تلحقه خياراته، فيتحول إلى عبدٍ لصورته عن ذاته، ويكون هلاكه متولدًا من سعيه لحماية هذه الصورة لا لحماية كيانه ومصلحته. كفرعون الذي حجب عن نفسه الحكمة، فكانت قراراته سلسلة من الخسارات العقلية التي دفعته، في ذروة الغرور، إلى مطاردة قوم هو بنفسه قرر الإفراج عنهم بعد أن ذاق ويلات العذاب، وهابه أن يُؤذى أكثر. لكنه حين بلغه أن بني إسرائيل فيهم خلاف وضعف، اغتر بقوته وقدرته على السيطرة عليهم من جديد. وهنا تكمن الآية العظمى، أن استكباره لم يقضِ عليه بعذاب غيبي فقط، بل قاده لاتخاذ القرار الذي يؤدي إلى هلاكه.

وها هو نتنياهو اليوم، ومعه شيطانه الأكبر، بجبروته المدعوم بأعتى قوى الأرض يسلكون طريق فرعون نفسه، ويركبون موجة الاستكبار ذاتها، وقد مروا على آيات الـ2000 و2006 و2024 وما بينها دون أن يعتبروا، ماضين في غيهم حتى النهاية. وهم يظنون أن جبال أسلحتهم، وتراكم تقنياتهم، وأكوام أموالهم، وسطوتهم على القرار العالمي، ستعصمهم من الغرق في طوفان الدماء الذي استدعوه بأنفسهم، واستسقوه من نبع إجرامهم، لتحول بينهم وبين الهلاك الذي ينتظرهم. لكنهم، بعمى الغرور، أعجز من أن يميزوا مصلحتهم، ولو عرفوها لعدلوا عن استراتيجيات تؤذيهم أكثر مما تنفعهم. إنهم لا يتحركون بثقة حقيقية، بل برعب الزوال، ولهذا يندفعون نحو الهاوية طالبين التمكين والسيطرة. فسكوت العالم عن طغيانهم لا يعني أن الميزان مال لصالحهم، ولا دعم الدول لهم دليل على الأمن. إنما كل علوٍّ يُرتكب، يُمهد لدويّ التتبير، وما للظالمين من نصير.

بتول قصير - 1 ذو القعدة 1446