الحجّ... ذروة العبودية

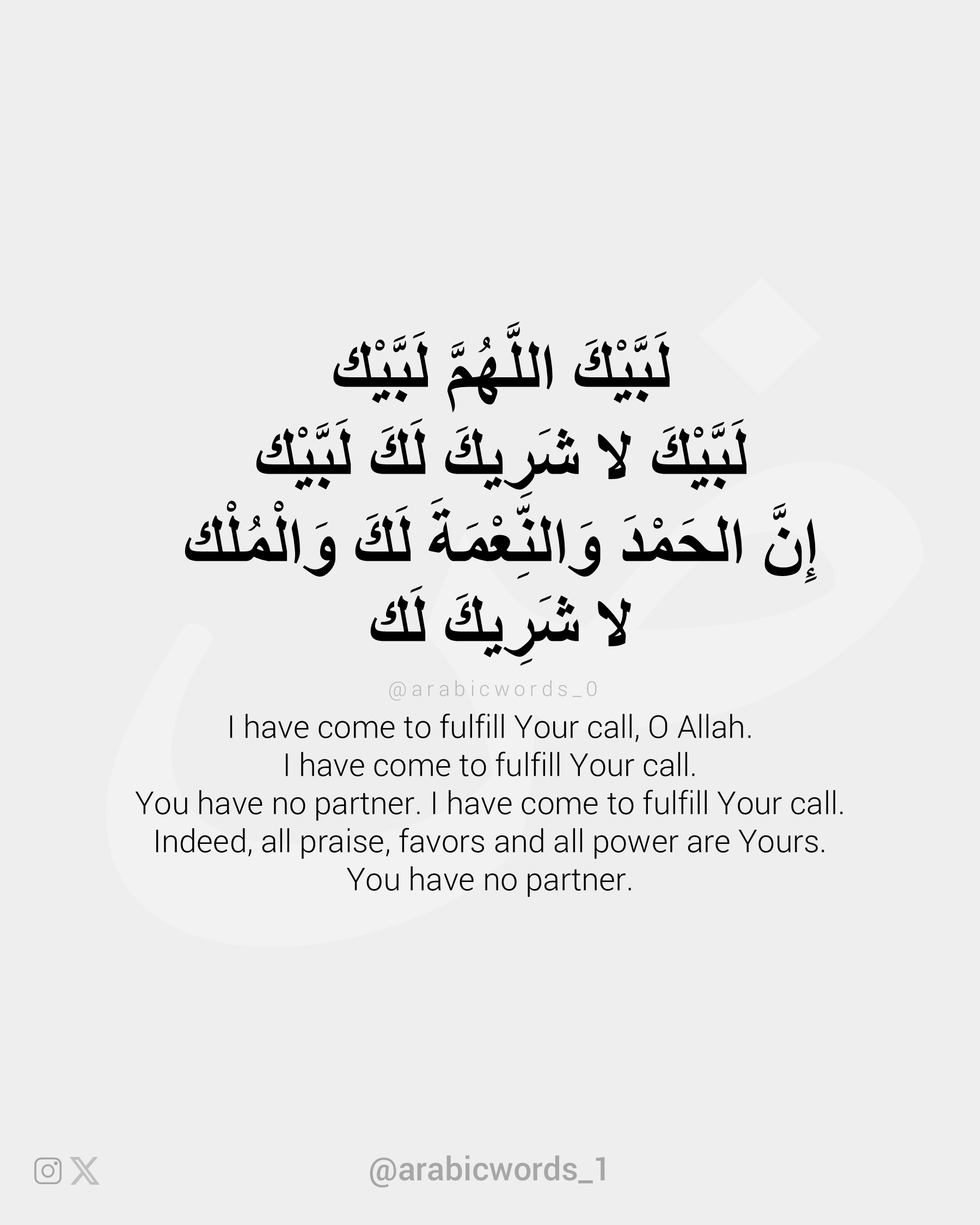

ورد في معنى "لبيك" أقوال مختلفة:

فقيل أنها تعني: "إجابة لك بعد إجابة"، من لَبَّ بالمكان، إذا لزمه، فالملبي يجيب دعوة الله ويلزم ذلك.

وقيل: "توجه إليك بعد توجه"، مثل قول العرب "داري تلب دارك"، أي تواجهها وتقابلها.

وقيل: "إخلاص إليك بعد إخلاص"، من لُبّ الشيء أي خالصه، ولب الرجل عقله وقلبه

وقيل: "اقتراب إليك بعد اقتراب"، من الإلباب أي الاقتراب من المحبوب

وقيل، وهو المعنى الذي نسلط الضوء عليه: "انقياد بعد انقياد"، أي انقدت لك يا ربي، وسعَت نفسي لك خاضعة ذليلة.

العبد والمولى

المعاني الأولى كلها ترتبط برغبة الإنسان في السير نحو الله، بالتقرّب والتوجه والإخلاص والإجابة، وجميعها يدور في فلك الطاعة النابعة من الحُبّ، وهو معنى كثير الدوران في كتاب الله، أن الله يحب المتقين والمحسنين والمطهرين، وكذلك المؤمنين يحبون الله.

أما المعنى الأخير، فهو مختلف، لأن العلاقة فيه ليست علاقة الحبيب بالمحبوب، بل هي علاقة بين عبدٍ ومولاه، بين سيّد له الملك المطلق، وعبدٍ ليس له من الأمر شيء. هذا هو جوهر فريضة الحجّ، لأن معنى العبودية هو جوهر وجود الإنسان.

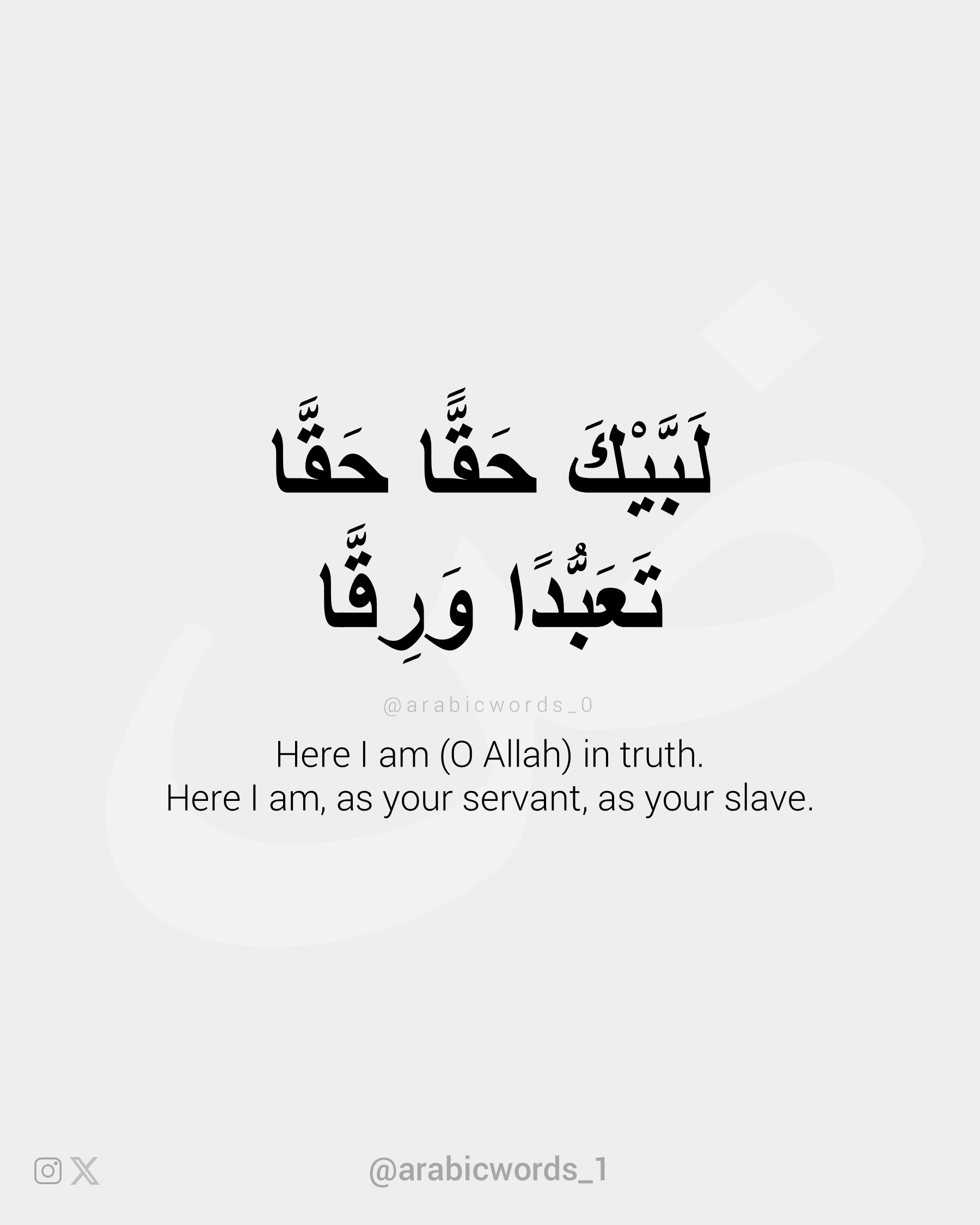

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقَّا، تَعَبُّدًا وَرِقَّا

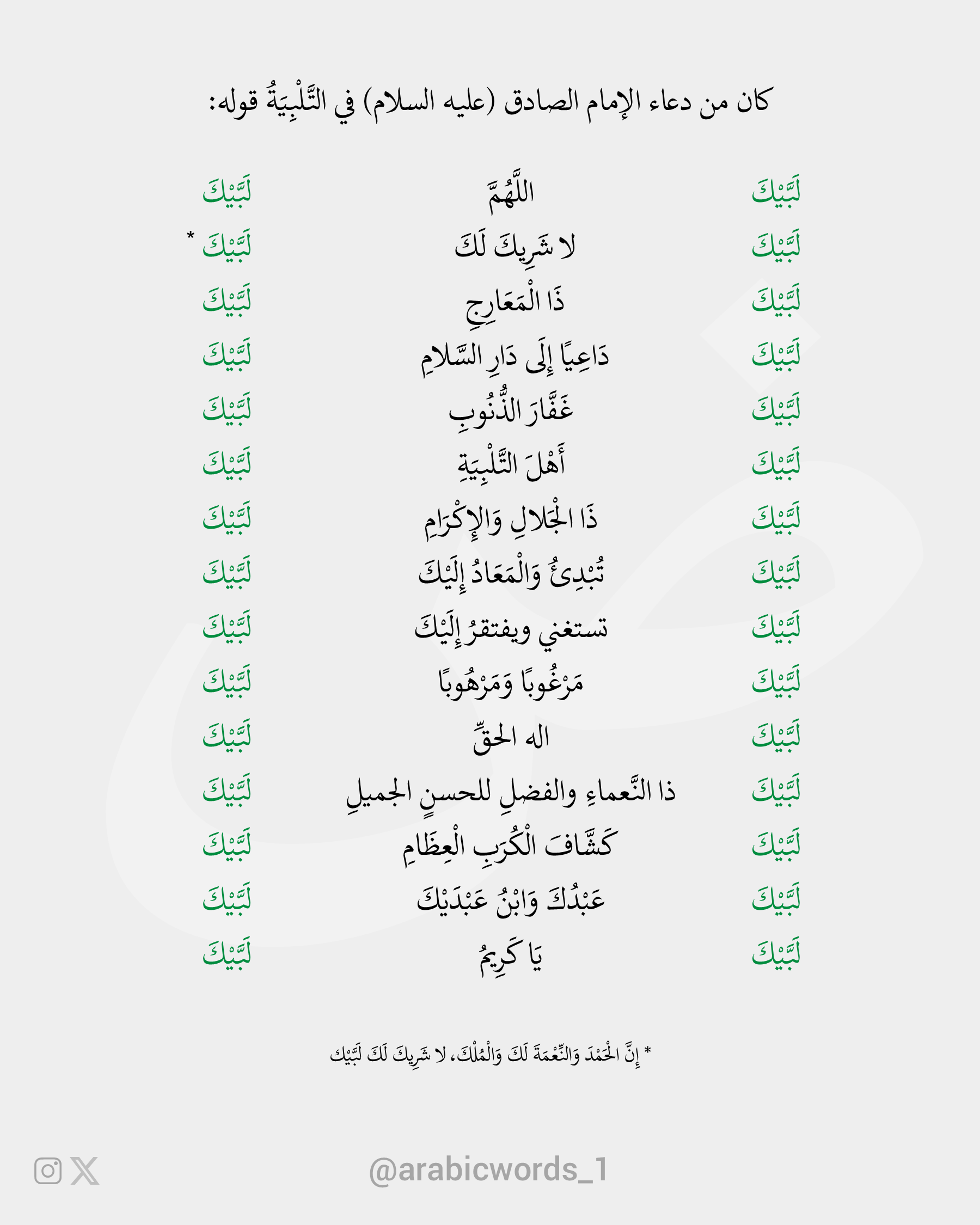

رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه لبّى قائلًا

"لَبَّيْكَ حَقًّا حَقَّا، تَعَبُّدًا وَرِقَّا"، وهي زيادة في التلبية المعروفة.

وورد في الحديث أيضًا أن تلبية موسى عليه السلام كانت

"لبيك اللهم لبيك، عبدك وابن عبديك"

وأن تلبية عيسى عليه السلام:

"لبيك عبدك وابن أمتِك"

وكلّها تأكيد لمعنى الخضوع والاستسلام لإرادة الله،

وشدة ارتباط الحج بذلك.

أصل الحج هو الانقياد

يقول الشيخ علي رضا بناهيان في كتاب "العبد والمولى" إن وجود الإنسان حقيقة لا يتجاوز كونه عبدًا لله، وكلّما أدرك هذه الحقيقة وتصرّف على أساسها صحّت علاقته بالخالق. والله تعالى خصّ الحجّ بمحظورات كثيرة لكي يُدرك الإنسان هذه الحقيقة، أنه إن أراد أن يتوجه نحو الله فعليه أن ينتبه لما يريده مولاه، وأن تصبح إرادته هو لا شيء.

وقد أدرك الغزالي ذلك، فقال إن مناسك الحج وضعت على نحو يظهر فيها كمال الرق والعبودية، كرمي الجمرات، والتردد بين الصفا والمروة بتكرار معين وكيفية معينة، ولم يشرح لهم معانيها أو الحكمة منها لكي يمتثلوا للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط، وبالتالي، فإن أصل الحج هو الانقياد.

طاعة مطلقة

والحج بمناسكه، كما يقول أبو الحسن الندوي، كله تمرين للطاعة المطلقة، فالحاج يتقلب بين مكة ومنى، وعرفات والمزدلفة، ثم منى ومكة، يقيم ويرحل، ويمكث وينتقل، ويخيم ويُقلع، إنما هو طوع إشارة ورهين أمر، ليست له إرادة ولا حكم، وليس له اختيار ولا حرية.

وليس هناك ما يقوّي هذا المعنى الجليل مما ورد في الحديث الشريف "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً"، فتأمّل كيف رفع الله قدرهم بأن نسبهم إلى العبودية له.

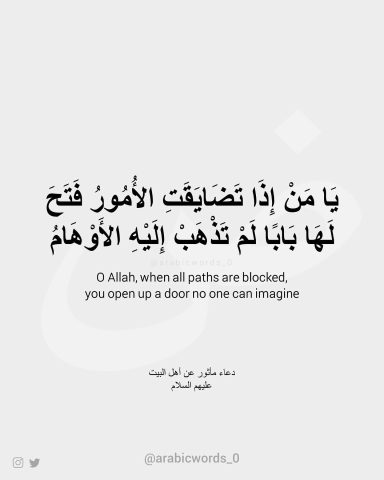

إياك نعبدُ

بهذا المَعنى يحقق الحاج معنى وجوده بترديد "لبّيك"، ينعتق من أغلال الانقياد لكل ما سوى الله، فيعتق الله رقبته من النّار، يتخلص من ثقَل طاعة المخلوقين، فيعود إلى دياره خفيفًا من الذنوب كيوم ولدته أمه، يعيش حقيقة "إياك نعبد"، فيُدنيه إليه رب العالمين.