بيتٌ معمور..وإسلامٌ مهجور

مشاهد الحج خلال الأعوام القليلة الماضية تثير في النّفس مشاعر مختلطة.

من ناحية، يشتعل القلب شوقًا إلى زيارة البيت العتيق، ويتهلل فرحًا برؤية عشرات الآلاف من الحجاج الذين أتوا من كلّ فجٍ عميق إحياءً لشعائر الله.

ومن ناحية أخرى، يعتصر القلب ألمٌ لرؤية هذه الكثرة العددية يقابلها شعورٌ أكيد بأننا في الزمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن المتمسّك فيه بدينه كالقابض على الجمر.

هذا التناقض لن يُفهم إلا بالعودة إلى جذوره... إلى مفترق الطرق في تاريخ هذه الأمة، إلى الثامن من ذي الحجة عام 60 هجرية، حين قرر الحسين (ع) ألا يتمّ حجّه، وأن يخرج من مكة متجهًا إلى كربلاء حيث ستدوس الخيل جسده الشريف.

"كيف خرج الحسين (ع) من مكة غريبًا وحيدًا مع أهل بيته بينما حوله من الحجاج على شريعة جدّه عشرات الألوف؟“

إجابة هذا سؤال سيساعد على فهم واقع الأمة اليوم.

هجرة الحسين عليه السلام

ينسب المؤرخون قرار الحسين (ع) إلى أن النظام الأموي كان قد قرر أن يجبره على بيعة يزيد، حتى في موسم الحج، فقد أنفذ يزيد عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم لكي يحج بالناس، لكن مهمته الحقيقية كانت القبض على الحسين (ع) كي يبايع، أو اغتياله سِرًّا إن لم يتمكّن من ذلك، وحينئذ تضيع قضيّته دون مواجهة تقيم الحُجة على الأمة. ولذلك قرر الحسين (ع) أن يخرج، وقال لأصحابه وأهل بيته "خيرٌ لي مَصرعٌ أنا لاقيه".. وعندما لقِي الفرزدق في طريقه نحو العراق، تأكد في حوارهما أن خيوط المؤامرة كانت قد نسجت بالفعل. فعندما سأل الفرزدق: "بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله (ص)، ما أعجلك عن الحج؟" أجابه الحسين (ع): "لو لم أعجل لأُخِذْت"، وبالفعل، لو لم يخرج الحسين (ع) لقتلوه ولو كان متعلّقًا بأستار الكعبة كما جاء في خطاب يزيد لواليه.

الهجرة سُنّة أولي العزم

يمكن اعتبار هجرة الحسين امتداد لخط الرسل والأنبياء والمصلحين الذين اضطروا للهجرة من أوطانهم لحفظ رسالتهم من بطش الطغاة، فباستثناء نوح عليه السلام، جميع أولي العزم من الرسل كانوا مهاجرين:

هاجر إبراهيم (ع) من العراق، حيث أُلقاه قومه في النّار

وهاجر موسى (ع) من مصر، حيث كان الملأ يأتمرون به ليقتلوه

وهاجر عيسى (ع) من فلسطين، هربًا من بطش الرومان

وهاجر محمد (ﷺ) من مكّة، بعد أن حبكت قريش مؤامرتها لقتله

لم تغِب هذه الهجرات عن بال الحسين (ع)..

... فكان يتلو عندما خرج من المدينة متجهًا إلى مكة:

"فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"

وعندما وصل، دخلها وهو يتلو:

"وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ"

وكلا الآيتين تسجلان قول موسى عليه السلام في هجرته.

الهجرة الحسينية

ولكن الجانب الفريد في الهجرة الحسينية، وهو بيت القصيد، أن هجرات أولي العزم كانت هربًا من عدوٍّ على مِلّة أخرى، عدوّ صريح مجاهر بالعداوة. لكن هجرة سبط رسول الله صلى الله عليه وآله كانت من عدوٍّ ينتمي ظاهريًا لنفس المِلّة، بل ويدّعي الدِّفاع عنها. هناك اختلاف إذن في طبيعة المواجهة التي فُرِضَت وستظل تُفرض على مصلحي أمتنا، العدوّ قلّما يأتي في ثياب العدو، وإنّما يأتي في ثياب الأخ في الدين، الذي سيسمّم هذا الدين من الدّاخِل، ويفرّغه من مضمونه.

يمكن في ظل هذا العدو، أن يأتي الوالي ليحج بالنّاس على شرع رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما مهمته الحقيقية هي أن يذبح حفيد هذا الرسول (ص)، ولا يشعر النّاس بالخطر ولا تثور ثائرتهم، بل ولا يشعر هذا الوالي نفسه بالتناقض فيما يفعله. تُصاب الأُمة بفصام، فلا تنصر حقًا ولا تُنكر باطلًا، لكن المساجد ملأى بالمصلين، والبيت عامر بالطائفين. ولكن كما يقول الحديث: "لا يبقى من الإسلامِ إلّا اسمُه ولا يبقى من القرآنِ إلّا رسمُه مساجدُهم عامرةٌ وهي خرابٌ من الهُدى".

مثل هذه الأمة، مهما جاءها من مصلحين، بل ولو جاءها المهدي (ع) الذي تنتظره كل مذاهبها، فسيقولون له "يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك" كما تخبرنا الروايات، لأنّهم لا يرون أن نصرة الحق وإخماد الباطل والقيام من أجل المستضعفين هي تكليفات دينية مثلها مثل الصلاة والحج.

يرى علي شريعتي أن عدم إتمام الحسين (ع) للحج، الفريضة التي جاهد آباؤه من أجل إحيائها وتطهيرها، كان اختيارًا واعيًا ليُعلمنا درسًا أعظم من شهادته، "لكي ليعلم كل حجاج التاريخ ومُصَلّي التاريخ والمؤمنين بسنة إبراهيم (ع) أن الطواف حول بيت الله سيكون كالطواف حول بيت الأصنام إذا ضاع الهدف... إذا افتقد الحسين وكان يزيد"

لذلك رتّب الله الأقدار بحيث لا تكتمل حجة الحسين، أقرب الناس رحمًا إلى نبي الهُدى في زمانه، وأكثرهم علمًا وورعًا وتعظيمًا لدين الله، كي تكون كربلاء معركة في فلاة ويصطف جيش الحق وجيش الباطل، لكي ترى الأمّة بكل وضوح أن تفتيت الدين بين شعائر مَصونة وقيَم مُهدَرة هو الخطر الأعظم، لأنه سيؤدي فورًا إلى إهدار كليهما، فيعود الإسلام غريبًا. وفي الوقت نفسه، لكي يعرف من يريد أن يسير على درب الحسين أن السير نحو الله يتطلب سيرًا عكس التيّار؛ تيّار السلطة من ناحية، وتيار الجموع التي تحفظ الدين ما درّت معايشهم من ناحية أخرى.

فأينما تولّوا فثم وجه الله

يعلمنا خروج الحسين (ع) أن الشعائر إنما هي جزءٌ من فلسفة كُبرى للإسلام ترتقي بالإنسان من العبودية للمخلوق، إلى العبودية لله الواحد القهّار. ومن يسلك هذا الصراط لا بد أن يسلكه على بصيرة ويعرف أي الأعمال أولى من بعض.

قد يقتضي التكليف في بعض الفترات أن ترى الأمة نموذج العالم العابد الصابر في أوقات الفتن، فتراه في الحسن (ع)، متجهًا إلى مكة، يحج خمس وعشرين مرة ماشيًا على قدميه، متجهًا نحو الله.

وقد يقتضي التكليف في فترات أخرى أن ترى الأمة نموذج المجـ//هد الشهـ.يد الذي يؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام، فتراه في الحسين (ع)، خارجًا من مكة، متجهًا أيضًا نحو الله.

هكذا كانت رحلة العترة، ورحلة النبي الأكرم، ورحلة أولي العزم من الرسل، صلوات الله عليهم أجمعين: اتجاهات شتّى ووجهة واحدة نحو الله عز وجلّ.

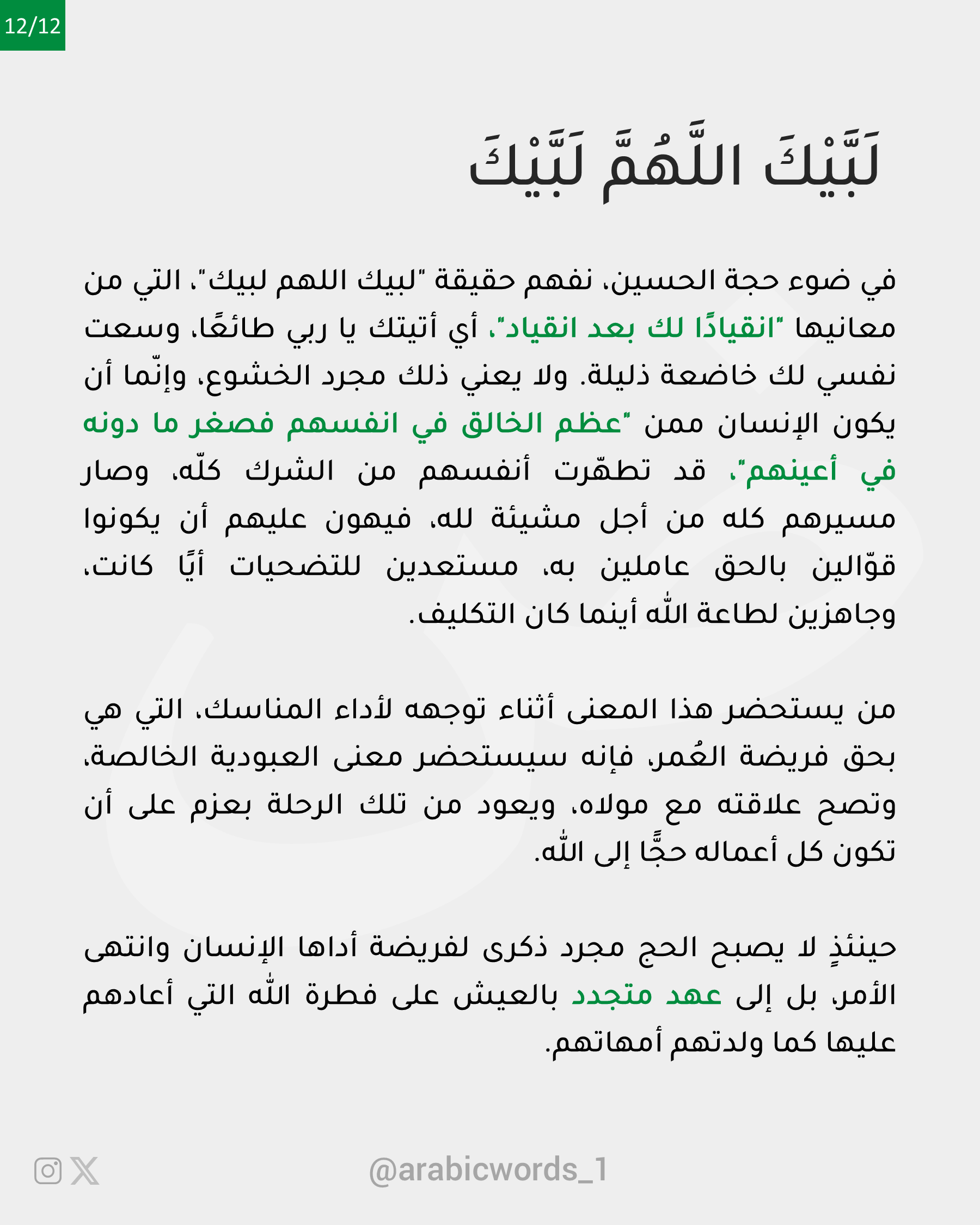

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

في ضوء حجة الحسين، نفهم حقيقة "لبيك اللهم لبيك"، التي من معانيها "انقيادًا لك بعد انقياد"، أي أتيتك يا ربي طائعًا، وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة. ولا يعني ذلك مجرد الخشوع، وإنّما أن يكون الإنسان ممن "عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في أعينهم"، قد تطهّرت أنفسهم من الشرك كلّه، وصار مسيرهم كله من أجل مشيئة لله، فيهون عليهم أن يكونوا قوّالين بالحق عاملين به، مستعدين للتضحيات أيًا كانت، وجاهزين لطاعة الله أينما كان التكليف.

من يستحضر هذا المعنى أثناء توجهه لأداء المناسك، التي هي بحق فريضة العُمر، فإنه سيستحضر معنى العبودية الخالصة، وتصح علاقته مع مولاه، ويعود من تلك الرحلة بعزم على أن تكون كل أعماله حجًّا إلى الله.

حينئذٍ لا يصبح الحج مجرد ذكرى لفريضة أداها الإنسان وانتهى الأمر، بل إلى عهد متجدد بالعيش على فطرة الله التي أعادهم عليها كما ولدتهم أمهاتهم.