الإسراء والمعراج والرحلة من الحزن للسكينة

تأتي ليلة الإسراء والمعراج هذا العام كأول مناسبة بعد انتهاء الحرب معلنًا انتهاء عامٍ ويزيد من الحُزن. النازحون في لبنان وفي غزة معًا ينتظرون العودة إلى بيوتهم، وينتظرُهم بلا شك حزنٌ مؤجّل ودموعٌ غزيرة لم تُذرَف بعد. ومن لم يناله من هذه الغُربة الإجبارية شيئًا، ولم يثقله الحزن على حال الأُمّة، فهو على كل حال حليف الهموم وقرين الأحزان ما دام للدنيا ساكنًا .

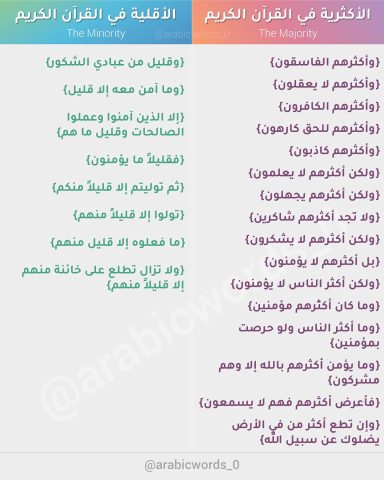

لهذا فالليلة تُعد توقيتًا مثاليًا للتفكير في معنى رحلة نبيّنا صلى الله عليه وسلّم وكيف يمكننا استلهامها في تعاملنا مع الأحزان، خاصة ما يُزلزل النّفس منها. عاش نبيّنا (ص) محزونًا طوال بعثته الشريفة، ويسجّل القرآن حُزنه وأسفه على قومه في قِدام السور المكيّة وأواخر السور المدنيّة على حد سواء، ناهيك عن ابتلائه بالغربة عن وطنه، وقطع قبيلته لرحِمِه، ووفاة أبنائه وبناته، وتعذيب وقتل صحابته فداءً له. لكن رغم ذلك الحزن المتواصل فإن السيرة تُفْرِدُ لنا عامًا واحدًا هو أثقلها، وتسميه: "عام الحُزن"، العام الذي رحل فيه أكبر مُناصِرين للدعوة المحمدية وصار النبي مغمومًا بعدهما.

في هذا السياق، أتت رحلتي الإسراء والمعراج لمواساة النبيّ من ناحية، ولتكون في معانيها نموذجًا للطريقة التي ينبغي لنا نحن أيضًا أن نسلكها عندما نشعر أن مآسينا لا خلاص منها.

يُعلّمُ الله كلّ حزين أنّه يحتاج رحلتين، رحلة أفقية إن جاز التعبير، من مكان إلى مكان، ورحلة رأسية روحانية من الأرض نحو السماء.

يحتاج الحزن إلى تغيير للمشهد، إلى الخروج من الواقع المعتاد كي تستطيع النفْس أن تسترد عافيتها. كان الإمام علي (ع) إذا انتابه الهمّ أثناء خلافته ترك الكوفة وخرج إلى الصّحراء. اختلاف المنظر يُشعِرك أن ما أنت فيه أيضًا قد يتغيّر. ولذلك في آية الإسراء قال تعالى: "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا". والآيات تحيط بالنّبيّ وبنا في كلّ لحظة فما علّة الإسراء إذًا؟ لكن المهموم يحتاج لرؤية آيات جديدة تُجدّد في نفسه إقبالها على الحياة.

الرِّحلة الثانية هي رحلة من الأرض إلى السماء، أو من النفس إلى سدرة المنتهى، إلى رب العزة جل جلاله. يربط القرآن بين الاقتراب من الله وبين الطمأنينة والسكينة، الشاهد الذي يهمّنا هو أن ذلك مذكور في سورة الإسراء نفسها مما يؤكد ارتباط هذا المعنى بالرحلة المباركة. يقول تعالى: "نُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ" (الإسراء: 82). فإن انفرد محمد صلوات الله عليه بالبُراق وبالرحلة الفعلية إلى السماء السابعة، فإنه ترك بعده مِفْتاح باب السّماء متمثلًا في القرآن الذي قد يأخذنا في رحلة مشابهة لو تركنا له عِنان أنفسنا.

في هاتين الرحلتين من الحزن إلى السكينة، قد يصحب الإنسان رفيقٌ يواسيه كما صحب النبي (ص) جبريل، وقد يلتقي بإخوان صدقٍ يهوّنون عليه ما يشعر به كما التقى النبيّ بالأنبياء والرسل صلوات الله عليهم.لكن هناك رمزيّة مدهشة في أن كلّ نبيٍ كان يلتقي النبيّ في سماء معيّنة، ويتركه النبي ويصعد ويظل جبريل معه، حتى إذا حان وقت الوصول إلى رب العالمين، حيث تتبدد كل الأحزان، لم يصعد النبيّ إلا وحده. وكذلك نحنُ، مهما رافقنا الأعزاء وواسانا الأقربون، نحتاج إلى لحظة الخلوة الإلهية وأن نعرج في نهاية المطاف وحدَنا وحينها لن يحرمنا الله من رؤية آياته الكُبرى في تغيّر الحال من عُسرٍ إلى يُسر.

ترتبط سورة الإسراء في مخيلتنا الآن ارتباطًا شديدًا بالوعد المفعول، بتحرير الأرض واسترداد أقصانا وتمكين عباد الله في الأرض. لكِن هل تساءلنا قطّ عن علاقة هذا الوعد برحلة الإسراء والمعراج كي يُذكران معًا في نفس السورة؟ بل في آيات متتالية؟

يخبرنا القرآن أن الشدّة يعقبها فرجٌ أكيد، وأن الحُزن المخيّم على الأمم قد ينفَرِج، تمامًا كما قد ينفَرِج الحُزن المخيّم على كل واحدٍ منَّا. ولذلك فإن أول آية كونية تذكرها سورة الإسراء هي آية الليل والنهار، إشارة على أن تعاقب الحالات هو قانون الكون كلّه:

"وجعلنا الليل والنهار آيتين ۖ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم"

فعسى الله في هذه الليلة أن يمحو أحزاننا وهمومنا، وأن يبدلنا منها أفراحًا تكون آية مبصرةً تجبر كسرنا وتُطمئن قلوبنا.