فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿مريم: ٩٧﴾

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿الشعراء: ١٩٥﴾

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿الدخان: ٥٨﴾

على مر السنوات، وخاصة خلال الفترة الأخيرة منذ الطوفان، تصل حسابنا تعليقات ورسائل بين الفينة والأخرى مفادها أن الحساب قد تغيّر (أو انكشف كما يقول بعضهم)، وأن توجهه قد تغيّر بعد أن كان يركّز على اللغة والأدب. هذه الآراء نستغربها لأن بوصلة الحساب ثابتة منذ سنوات لم تتغيّر، وقد أجبنا عن ذلك من قبل، ولكن لا بأس من إعادة طرح مسألة دور اللغة في حياة الأمة، هذه المرّة من منظور قرآنيّ.

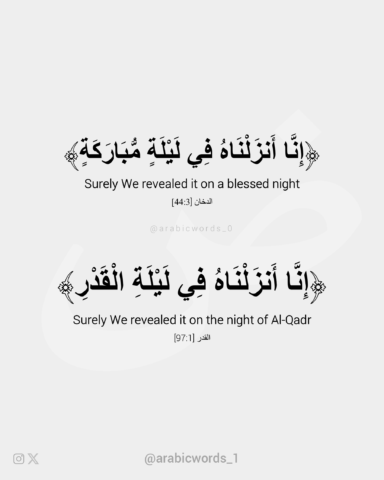

إذا نظرت إلى دور اللسان العربيّ في القُرآن الكريم، ستجِد أنه يخلو من تقديس اللغة في حد ذاتها، وليست هناك آية واحدة تمتدح اللغة مجرّدة من سياقها الحضاري وأهداف استعمالها. في الآيات الثلاثة بالمنشور، ستجِد أن القُرآن يذكر أنه نزل بلسان عربيّ، ولكن هل يكتفي عند ذلك؟ أم أنّ للآيات بقية هي موضع الشاهِد؟

في كلّ آية يركّز القرآن على أحد الأركان الثلاثة لعملية التواصل (الراسِل، الرسالة، المرسَل إليه):

فآية سورة مريم تربط بين اللسان العربيّ وبين هدف الراسِل المتمثل في التبشير والإنذار، كما في آية الشورى (وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ). اللغة إذن ليست غاية في حد ذاتها كما تشهد لام التعليل، وإنّما وَسِيلة نحو غاية هي هداية البشر وإنقاذهم من الضَّلال.

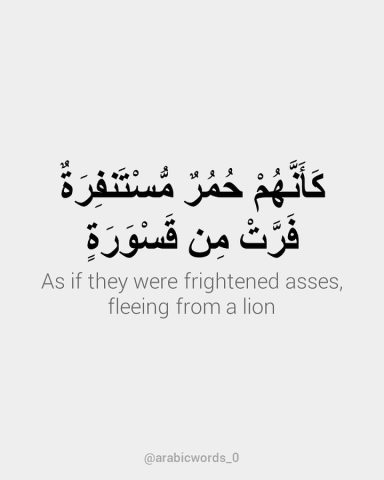

وآية سورة الشعراء تربط بين اللسان العربيّ ومواصفات الرِّسَالة. لم يمتدح القرآن نفسه بأنه "عربيّ" وحسب، وإنّما بأنّه واضِح ومبيّن للحقائق، ليس غامضًا ولا أعوج، وذلك كما يقول الطبري: "لئلا يقولوا أنه نزل بغير لساننا، فنحن إنما نعرض عنه ولا نسمعه لهذا السبب". وكذلك كان كل رسول يأتي قومه بلغتهم: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)، التِّبيان للحقّ هو الهدف الرئيس، وفصاحة اللغة أداة لذلك. وقد ذُمت الفصاحة على لسان رسول الله صلوات الله عليه إذا استخدمت في غير هذا السبيل، إذ قال: "إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكُم بعدي كلُّ مُنافقٍ عليمِ اللِّسانِ".

وآية سورة الدخان تربط بين اللسان العربيّ واستجابة المرسَل إليه. قال في هذه الآية (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) وفي الزمر وطه (لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) وفي فصلت (لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). لم يُرسِل الله القُرآن كي نغرق في جمال اللغة العربية وقوالبها من الألفاظ والتراكيب، وإنّما كي نزداد به علمًا وإيمانًا. هُنَاك من ينظر إلى اللغة العربية كجامعة قومية وثقافية بمعزِل عن هذا التوجّه الإيماني، دون أن يدرِكوا أن توجههم هذا قد سبقهم إليه الصهاينة في القرن التاسع عشر، وأعادوا إحياء لغتهم بمشروع ضخم وجهود جبارة، لكن في أي شيء استُخدم هذا اللسان إلا لنشر الأكاذيب وأصبحت العبرية مرادفة للبروباغاندا الفجّة بعد أن كرّمها الله بأن أنزل بها التوراة التي هي نور وهُدى، وتكلّم بها الأنبياء.

وهذا ينقلنا إلى مربط الفرس، هذه اللغة العربيّة هي أجمل لغات الأرض وأغناها وأعظمها، لكِن مصدر هذه الأفضلية ليست لأنها لغة العرب كقوم، ولا لأنه انفردت بالبلاغة دون سائر لغات الأرض، وإنّما أفضليتها لأن الله شرّفها برسول هو خير الرُسُل، وكتاب هو خير الكُتُب، وهُما معًا أتيا برسالة هي خير الرسالات لغاية فيها سعادة البشرية. ومكانة هذه اللغة من مكانة هذه الرسالة، وأي محاولة لفصلهِما وتحويل اللغة إلى عمل فنيّ مكانه المتاحف، بمعزل عن الاحتكاك مع الواقع السياسي والاجتماعي ودون نصرة للمستضعفين وانتصار من الظالمين، فليست من حُبّ العربية في شيء، وإنّما أفضل ما يُقال فيها أنها دفن للرؤوس في الرمال، إن لم يكن تضليلًا متعمّدًا.

فإن لم يكُن صاحب اللسان العربيّ مبشِّرًا لأهل الحق ومنذرًا لأهل الباطِل، وإن لم يكن آمرًا بالاستقامة وناهيًا عن الزيغ، وإن لم يكُن ساعيًا لارتقاء أمته فكريًا وإيمانيًا، فأي فضلٍ يبقى له سوى افتخار الجاهلية؟